風力発電騒音とエコキュート騒音 6/7

新しい低周波音被害

8.ウエーバ・フェヒナの法則

「聞こえる、聞こえない」について、楽器演奏において基準音となるのは440Hzの「ラ」だそうで、これはオーケストラが演奏の前に鳴らす音なのだが、これを「2倍の周波数の音を聞くと音の高さが2倍になったように感じる」と言うウエーバ・フェヒナの法則に従って、ガマの油売り的にオクターブ毎に下げていくと、220,110,55,27.5Hzとなり、奇しくもか、と言うよりそう作ったのだろうが、この27.5Hzと言う音が、ピアノの最低音となる。では、更に、その下はとなると、13.75,6.875,3.4375,1.71875Hz,…となる。

人間が1オクターブの音階を聞き取るにはドからドまで7等分の周波数差を聞き取らなくてはならないわけだが、1音階の差は、楽器での最低オクターブの55〜27.5Hzでは約4Hz、その下に想定できる1オクターブの27.5〜12.5Hzでは1.78Hzの周波数差と言うことになる。

では、人間は一体何ヘルツまでではなく、何ヘルツの音の差が聴き取れるかを考えると、経験的には、少なくとも、55〜27.5Hzまでは音楽的に音階が有るのだから、訓練次第では4Hzの差は聴き取れるのであろう。しかし、それ以下の周波数の差は恐らく聴き取りが難しいので、「音楽としての音階」がないのではなかろうか。

実際、楽器演奏者も「低音の音階を判別するのは難しい」と言っている。低音楽器奏者は高音楽器奏者に比べ音感が良いと言えるのかも知れない。と言うことになると、仮に絶対音感者の被害者で、尚かつ超低周波音が聞こえても、「どんな音?」と聞かれた場合には、得意の音名で答えることは難しいのではなかろうか。

従って、もちろん絶対音感者でもない超低周波音被害に卓越周波数的存在を求めると言うことは(=どんな音が気になる?と聞かれても)、普通の人間の脳にプロの演奏者以上の測定器的並みのデジタル的聴覚能力を求める様なモノで、そもそも脳自体が音として認識できる「音」ではないのであるから、具体的な音として表現すること自体が難しいと言うより、不可能と言えるだろう。

極端なことを言えば、3.4375Hzと1.71875Hzの間にも1オクターブが有る事になるのであろうが、その間のドレミの1音階の差は0.2455357Hzと言うことになるはずで、人間にその間の周波数差が聴き取れるのであろうかと言うことだ。恐らくその差は識別できるはずはなく、結局は、その周波数の整数倍であるどこかの高い方の倍音の音階の方が勝ってしまい、言葉で表すには音階など関係ない「ドゥワー」と表現するしかない”音の塊”になってしまうのではなかろうか。この「ドゥワー」と言う「音」が「超低周波複合音」ではなかろうか。仮にこれに周波数のズレが生じれば倍音の唸りを伴い、「ドゥワワー、…」とでも表現することになるのではなかろうか。

被害をもたらす騒音源の大きさは、単に一律的数値で考えるべきではなく、少なくとも「聞こえる、聞こえない」と言う個人の聴感覚とは関係なく、騒音源からの全ての空気の振動エネルギーの総体と考えるべきで、それがどの程度の影響を与えるかは、周りの静けさ(暗騒音)との相対的関係により決まると考えるべきである。それがどの程度のモノであるかは、現実に被害を訴えている現場での調査がされなくてはならない。

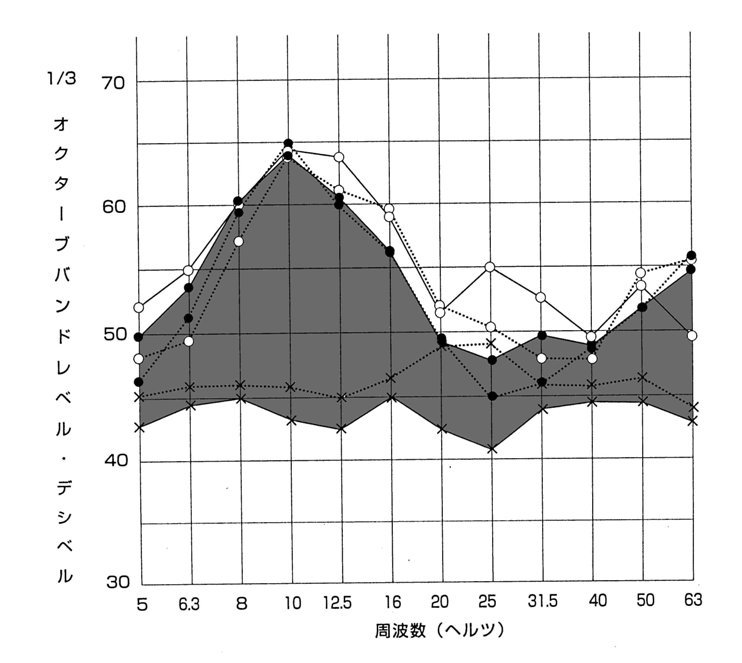

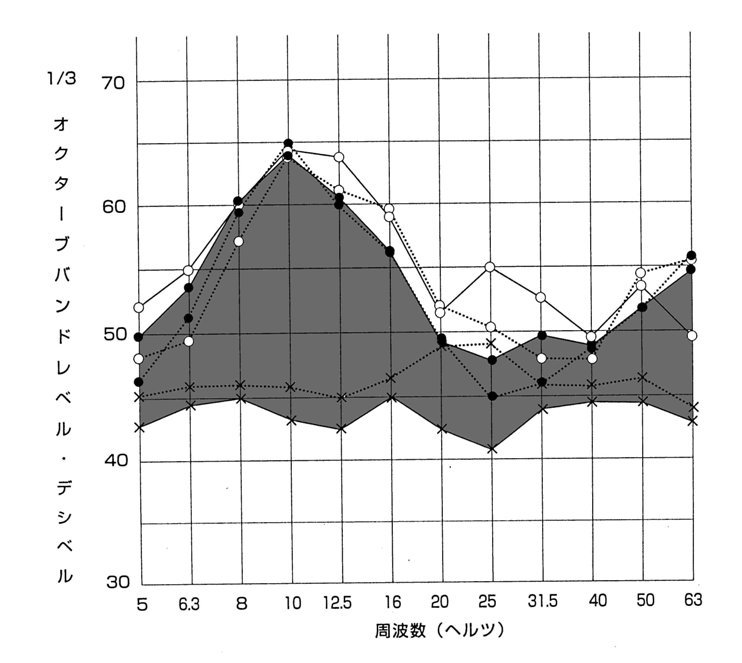

以上のことを踏まえて、例えば、暗騒音との比較が明確に表示されている「横浜市営地下鉄における振動・低周波音被害責任裁定申請事件」の現場での測定(左図4)を見てみると、これは、「犯人」はもちろん図における単なる”ピーク音”である10Hz-68dBではなく、暗騒音以上の塗りつぶした部分に当たる低周波空気振動エネルギー量の全てであると考えると被害者の苦しみが理解できる。

以上のことを踏まえて、例えば、暗騒音との比較が明確に表示されている「横浜市営地下鉄における振動・低周波音被害責任裁定申請事件」の現場での測定(左図4)を見てみると、これは、「犯人」はもちろん図における単なる”ピーク音”である10Hz-68dBではなく、暗騒音以上の塗りつぶした部分に当たる低周波空気振動エネルギー量の全てであると考えると被害者の苦しみが理解できる。

もちろん、公害等調整委員会の裁定に於いても、「10Hz-68dB」は、「参照値(10Hz-92dB)」に照らしもちろん”無罪”であるが、同じ無罪でも「理由」が全然違う。もちろん”複数犯”の中での”主犯”であることに間違いないが。

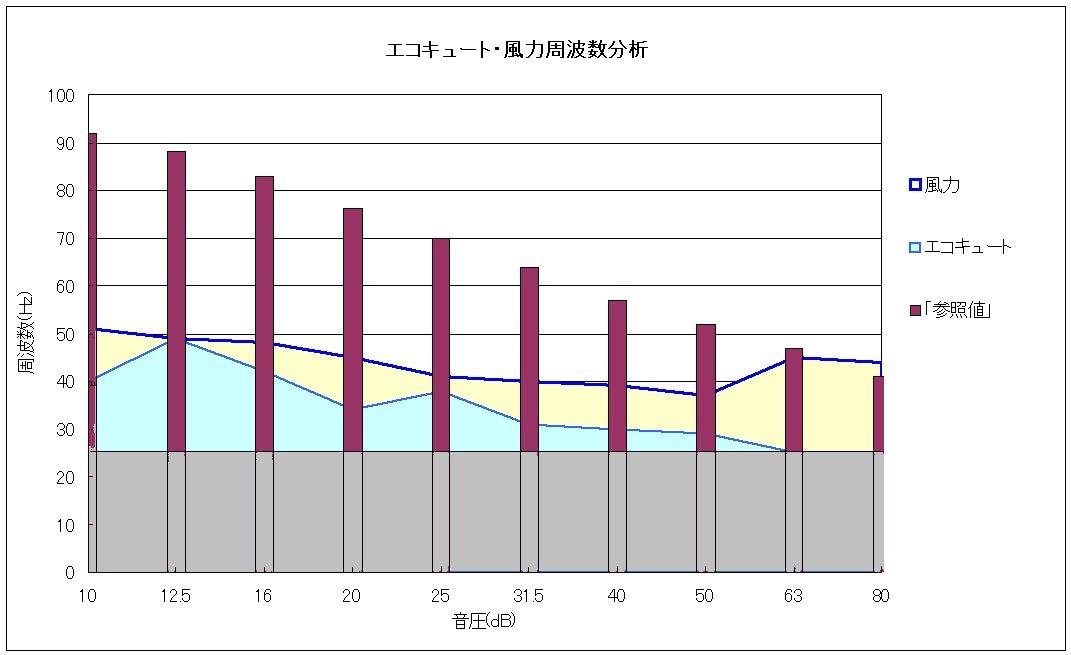

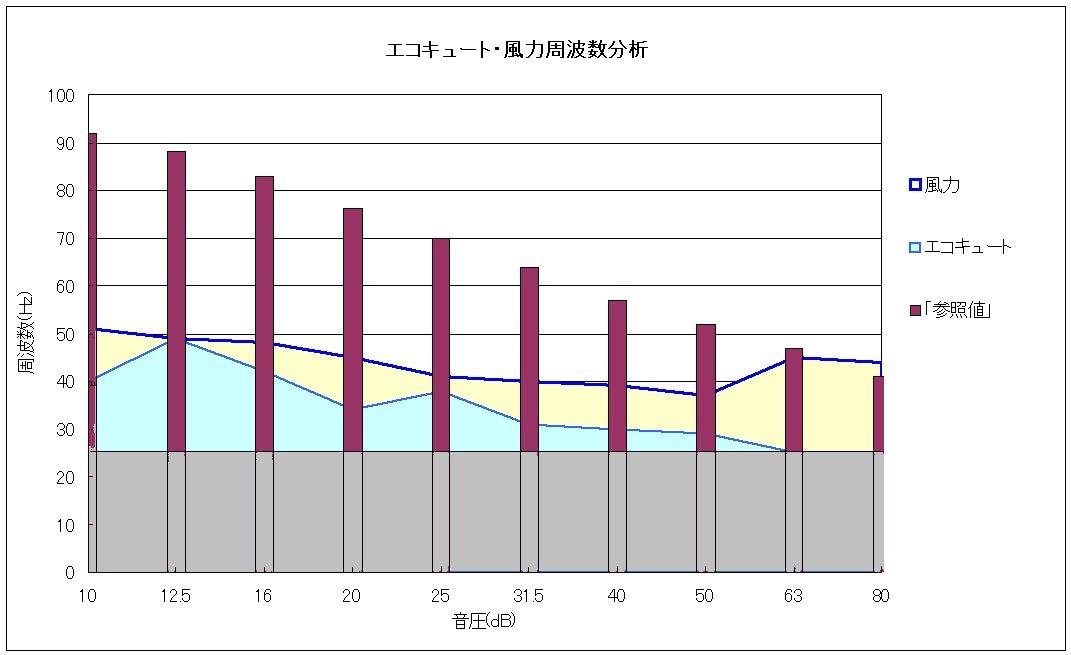

この考えを、風車やエコキュートの”騒音”に当てはめてみると、右図5の様になる。ここでは暗騒音のデータがないのでひとまず25dB程度として考えると、「犯人」は、それぞれ暗騒音以上の着色部分の合計である低周波空気振動エネルギー量の全てであると考える。こちらの場合には静音設計の成せる技か、格別の主犯が無いので、当に”完全犯罪”に近く、一層、始末が悪い。

もちろん、”専門家”はこう言ったことは、仮に考えても言わないであろう、と思っていたが空気振動エネルギーとして考えている専門家も存在するようである。が、残念ながら主流ではないので、もちろんその「声」は小さい。結果としては大勢としては「科学的知見がない」という事になる。

しかし、あらゆるモノに、例えば弾性限界とか、比例限界のように特性が「劇的に変化する点」(限界点)があるのは科学の常識らしく、超低周波音を発する人工的な機器などなかった19世紀のウエーバ・フェヒナも恐らく可聴域音についてだけ述べたのであり、明らかに「可聴域限界」以下の音階も聞きわけられない様な超低周波音の事は考えていなかったのではないかと考えるのも妥当であろう。

人間にとって音として聞こえない部分の”音”は、(超)低周波音は「音性限界」を超えた純粋な空気振動であり、それは空気の粗密を生じさせる空気の圧力の変化であり、「(聞こえる)音」として扱うこと自体が、根本において間違っていると考えるべきであり、それを敢えて「聞こえる聞こえない」を基とする聴感覚閾値を基とした「参照値」のように「聞こえない音では被害は有り得ない」として扱うこと自体が人間の生理に対して根本的に間違いであると言うことだ。これまでの低周波騒音問題を取り巻く環境から考えると、明らかに科学という衣を着た意図的な詐欺行為でなければ”完璧な無知”と考えるしかない。

以上のことを踏まえて、例えば、暗騒音との比較が明確に表示されている「横浜市営地下鉄における振動・低周波音被害責任裁定申請事件」の現場での測定(左図4)を見てみると、これは、「犯人」はもちろん図における単なる”ピーク音”である10Hz-68dBではなく、暗騒音以上の塗りつぶした部分に当たる低周波空気振動エネルギー量の全てであると考えると被害者の苦しみが理解できる。

以上のことを踏まえて、例えば、暗騒音との比較が明確に表示されている「横浜市営地下鉄における振動・低周波音被害責任裁定申請事件」の現場での測定(左図4)を見てみると、これは、「犯人」はもちろん図における単なる”ピーク音”である10Hz-68dBではなく、暗騒音以上の塗りつぶした部分に当たる低周波空気振動エネルギー量の全てであると考えると被害者の苦しみが理解できる。