�S�D�]�Ɖ�

�S�|�P. ���̓�����i���o�n�̊��o��j

�ł́A����g�����ƒ���g����Q�҂͋ꂵ���Ȃ�̂����l���邽�߂ɁA�܂��́A���͐l�Ԃɂǂ̂悤�ɓ`���A�F�������̂����A���̎��̃��x���Ō����Ă݂悤�B

�����]����͎����Ă͂��邪�A�f��܂ł��Ȃ��A�]�̂��Ƃ�m��킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�����ɂ͑S�āu�ƌ����Ă���v���t���Ǝv���Ă������������B�܂��A����̃T�C�g��{���Q�l�ɂ����̂ŁA�����̓p�N�������m�������ɉ���₷���悤�ɏ��X�����������������w�ǂł���̂ŁA������A�����l�ȕ\���������Ă��A���L���Y�ꂽ�T�C�g�̊Ǘ��l��A���҂ɂ͉��Ƃ����������������B

|

|

|

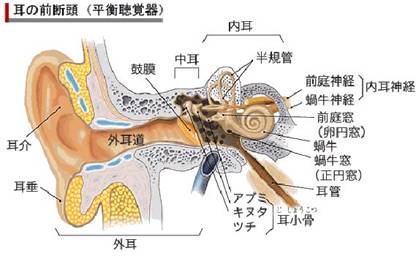

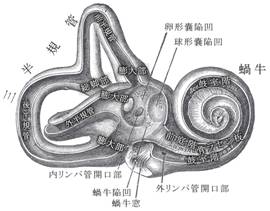

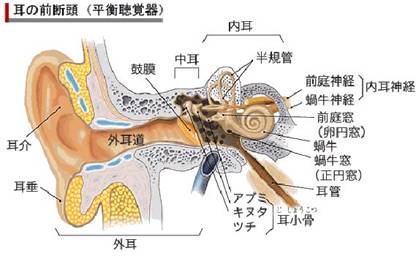

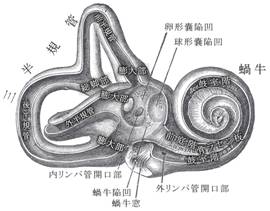

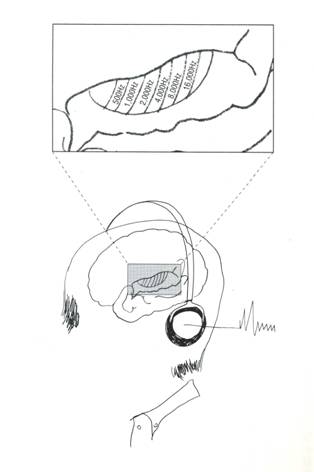

�����͑������̒��Ɉʒu���A���a1cm���x��2��蔼�����Ă���J�^�c�����̂悤�Ȍ`������嗋��i�����イ�j�A�O���K�ǁA�O����Ȃ�B���̂����A���o�Ɋւ��̂�嗋��ŁA�����ɉ��̐U����_�o�i嗋��_�o�j�ɓ`���邽�߂̍\��������B�O���A�����͂����U����`���邽�߂̍\���ɉ߂��Ȃ��B�����A�O���E�O���K���͕��t���o����e���邽�߂̊튯�ł���B

嗋��́A������3�w�\���ɂȂ��Ă���A�ォ��O��K�A嗋��ǁA�ێ��K�ƌ����A���ꂼ�ꃊ���p�t�ȂǂŖ�������Ă���B���Ԃݍ��̐U����嗋��̓�����̏����i���~���F����j�ɓ`���A�����̃����p�t��U�������A�R���`����ڂ�����ꖌ��U��������B

�@���̂Ƃ��ł������U�������ꖌ�̈ʒu�����̎��g���ɂ��قȂ�A�������̕���������t�߁A�Ⴂ���̕�����������牓���ʒu�̊�ꖌ��U��������B���̐U�����R���`��̂����́A�u�����זE�v���H��̋@�B�̂悤�ɐ��R�ƕ���ł������̐U������т������Ă�����L�эזE�̕s���сi���сj��ό`�����A�C�I���`�����l�����J�����זE��d�C�I�ɋ��������A�����_�o�ւƓ`������B

�@���̂悤�Ȋ�ꖌ�̕����I�Ȏ��g�������ɉ����A���L�эזE�̓���̎��g���ւ́u�`���[�j���O�v�Ƃ��������I�ȗv�f�ɂ��A��X�͉����F�m�̏�������A���g������_�o�זE�����Ƃ������ɕϊ����Ă���̂ł���B��ꖌ�̎��g�������������x�P�V�[�iGeorg von Bekesy�j�͂��̋Ɛт�1961�N�̃m�[�x����w�����w�܂���܂��Ă���B

�@�ƁA�������������̂悤�����A��C����`����Ă��鉹���A��X�ɉ��Ƃ��ĕ�������ɂ́A��C�̐U�����t�̗̂��ꁨ��ꖌ�̐U�����L�эזE�̕ό`���C�I���̕ω����d�C�I�M�����]���F���A�Ƃ�����ςȉߒ����u���Ɍo�鎖�ɂȂ�B

�S�|�Q.嗋��͒ቹ�ɔ�������

������ɂȂ�ƂȂ��Ȃ��ǂ�����Ȃ��̂ŁA�����Ɖ���₷�������Ƃ��}��T�����̂����A�u����₷���v�ƌ����_���l����ƌ�����Ȃ��̂łЂƂ܂�������܂łɂ���B

�u嗋��͒ቹ�ɔ�������v�B����͎��́A�Ȋw�G���u�j���[�g���v��2006�N7�����́u�Q�����\���̂킯�v�ƌ����L���̌��l�^�iPhysical Review Letters 2006/02/17���j�̂悤�ŁA�p�����ꉞ�����܂�ŖĂ݂�ƁAEar's spiral responds to bass.�i���̂点��͒ቹ�ɔ�������j

嗋����Ȃ��点���ɂȂ��Ă���̂��Ƃ������ɂ��ẮA���̓��ǂ�������ł��点���ł����g������\�͂ɍ��������̂ŁA�u��Ԃ�ߖ邽�߂ɂ点���ɂȂ��Ă���v�Ƃ���Ă����B�����A����A�A�����J�A�o���_�[�r���h��w�̃}�m�[�T�L���m��́A嗋��k�̂点��̊O���̉��ʼn��g�̎��g���ɏœ_�����킹�Ă���̂����A���ɒ���g���̌��o�ɑ��āA�U���ɑ��ĕq���ȍזE�̓��������e�Ղɂ��Ă���A�Ƃ��Ă���B

�܂��A嗋��ǂɂ͉Q�����\���ɂ��A�点��̉��̕��ő���������g���i�ቹ�j���A������ő���������g���i�����j�ɔ�ׂ�20�f�V�x����������Ă���A�Ƃ��Ă���B

���݂�20�f�V�x���Ƃ����͕̂��ʂ̉�b�Ƒ|���@�̉��̍����������B

���m��́A�������t�̂Ŗ������ꂽ�Q������̊ǂ𐔊w�I�Ƀ��f�������A�F�X�Ȏ��g���̍����荇�������̓`���̗l�q�𐔊w�I�ɉ�͂����B

�~�V�K����w�̎��̍\�������̃J�[���E�O���V�����́u�����A���̌����ҒB���������Ƃ���A���͎��������v���Ă����萸�I�ŁA���������זE�����w�������ނ��āA嗋��k���Z���V�X�e���Ƃ��ĉғ�����Ƃ݂Ȃ��K�v������v�Əq�ׂĂ���B

�܂��A�����́A�ቹ��20dB�����iboost�j����Ă���ƌ������Ƃ͐l�H�����̐v�ɂ��d�v�ł���A�点���ŏ��^�����ꂽ�@�����邱�Ƃ͔�r�I�e�Ղł���ƌ����Ă���B

�@��BioED Online �@Ear's spiral responds to bass

�S�|�R.��͍�������

����ɂ�钮�͒ቺ�͔�����ꂸ�A���R�͐F�X����悤�����A�u��v�ƌ������ɂȂ�A���ǂ͂������ĕ⒮��킳���H�ڂɂȂ�̂����A����͂ЂƂ܂��V�l��������Ƃ���B���̏Ǐ�̓��F�́u�������̉����珙�X�ɕ������h���Ȃ��v�ƌ����Ă���B�ƌ������Ƃ́A�u�Ⴂ���̒��͒ቺ�͂�����ł��Ȃ��v�ƌ������Ƃł���B�ƌ������Ƃ́A�V��҂ɂƂ��ẮA�����g���������������Ȃ��Ȃ镪�A���i�̉��批�ɐ�߂����g���̊����͑傫���Ȃ��ŁA�V��҂�����g������Q�҂ɂȂ�₷�ƍl����̂������I�ł���B

����g���nj�Q�ɋꂵ��ł����^���Œ��u���Ƃ�Ύ��������Ȃ�A����g�����������Ȃ��Ȃ邩����v����v�ȂǂƈԂ߂Ă����l�����āA�u���������������Ȃ�Ȃ����ȁ[�v�ȂǂƎv������A��҂Ɂu���̕�������݂�����悤�Ȗ�͂Ȃ����v�Ȃǂƕ�������Ȃǂ������A���v���A����͒���g������Q�̌y���ɂ͉��̖��ɂ������Ȃ��̂ł���B

�@�����A���o��Q�҂ł�����g���́u������v�̂ł���A�����A���͕������Ȃ��Ă������I�ȁu����g���͊������v�̂Łu����g���ɂ���A�����M�[�����ߕq�ǁ����A�����M�[�v�͖����Ȃ�Ȃ��̂ł���B����̓w���R�v�^�[���߂Â��Ă��鎞�A������������O�̋�C�̈������ŕs�����������鎖�ʼn���B

��L�̋L������l����ƁA����g���A������g���ƌ����㕨�͐l�Ԃ̒����o�킪�����ɂ��������킴�킴�������Ă܂Ől�Ԃɒ������悤�Ƃ���قǂ̃��m�Ȃ̂ł���悤�����炻��Ȃ�ɈӖ�������̂ł��낤�B���炭�A�]�זE���C�J���Ȃ����Ƃɂ͒���g������Q�͑������ɂȂ�̂��낤�B

��L���O���V�����ł͂Ȃ����A�u�����A����g��������嗋�����20dB��������Ă���v�Ƃ���A�����^��Ɏv���Ă������Ƃ̊���̂��Ƃ��[���ł���Ɠ����ɁA����g���_�����̐M�ߐ������܂鎖�ɂȂ낤���B

�S�|�S.�⒮��̉��́u�L���L���v

���̋`����90�˂��̂����A�ڂ����Ɍ��\�撣���Ă���B�����A�����ԑO����d�b�̉������������A�K�v�Ȏ��ɂ��A�����ł��Ȃ��̂ŁA�u�⒮���������i�����Ȃ����j�v�Ǝ��肩��M���A�M���A�����A���N�O�ɂ���ƌ��X�w�������B���A�u�⒮���t����ƁA�L���L�������ĉ��������Ă���̂��]�v�����v�ƌ����ĂقƂ�Ǖt���Ȃ��̂ŁA�ˑR�d�b���Ă��`�ꂪ���Ȃ��Ƃ��ɂ͒N���d�b�ɂ͏o�Ȃ��B

���͕⒮����g�������Ƃ��Ȃ��̂ŁA������̈Ӗ������炸�A�܊p�������Ȃ�g���łǂ�����B���̂��߂̕⒮�킩�B���Ɖ䂪���Ȃ������Ǝv���Ă����B����̐l�������������A�u�z���g�ɕ�����������Ă������v�ƍŋ߂ł͒��ߋC���ɓ{�萺�Ō����Ă��邪�A������̐����������Ȃ��͂����B

�������A����̘b���ŁA�⒮���t���Ȃ��ɂ͂���Ȃ�ɏ\���ȗ��R���L������ŁA�`���̌������Ƃ́g�Ȋw�I�h���t�����������̂��B���Ƃ��\�������Ƃ��l���Ă����Ɣ��Ȃ�����B���l�тɍ��x�͎���̊F����ɂ��������悤�B

���������A���ʂɗǂ���������l�́A125�`8000Hz�܂ł��炢�����ς��ĕ��������悤���ƌ������Ƃ��B���@�Ȃōs���������̌����ōł���ʓI�Ȃ��̂��W���������͌��������A��������͈̔͂ōs����B

�@�Ƃ��낪�A����܂ł̕⒮��̃R���Z�v�g������ɂ�钮�͒ቺ�ł́u�b�������������Ȃ��Ȃ����̂�����A���̃��x���̉�����������Ηǂ��v�ƌ����A�b�����̒��S���g����250�`500Hz�i�l�Ԃ��b�����̎��g���ш�͒j���̏ꍇ40�`400Hz�A�����̏ꍇ150�`900Hz���炢�ƌ����Ă���j�������������߁A�⒮��̉����u�L���L���v�ƕ��������̂ł͂Ȃ����ƍl����ΊȒP�ɔ[���������B

���݂̕⒮��͖{�l�̎��̌^���Ƃ�A���Ƀs�b�^���̕⒮������Ƃ����u���`�I�v�ȋZ�p�ʂ��E���ō��z�ȃJ�l������Ă���l�����A���ȋZ�H�m�Ȃǂ͂����Ə��������m���s�b�^���ɍ���Ă���̂�����A����Ȃɓ�����Ƃł͖����낤�B������̒��Ƀ}�C�N�ƃA���v�ƃX�s�[�J�[��g�ݍ��ނ̂�����ȒP�Ƃ͌���Ȃ����B

�@�����A�������キ�Ȃ�ƁA�S���g���I�Ɏキ�Ȃ��ł͂Ȃ��A��L��嗋��̎d�g�݂��炵�Ă��A�����I�ɂ͎��g�����Ɏ������قȂ�悤�ŕ⒮��̒����̍ۂɁA��̃p�^�[���ɉ����Ď��g���I�ɑ����x��ς��Ȃ��ĂȂ�Ȃ��ƌ����Z�p�I�����L��悤���B

�Ƃ��낪�A�召�A����l�X�ȉ����A�u���Ɍl�̗ǂ���������͈͂Ɏ��߂�Ƃ����⒮��͂܂��Ȃ��������B�g�������h�ɂ́A�����������łȂ��A���o�̒ቺ�ɔ�Ⴕ�āA����Ȃ�ɒቹ���̒������ቺ���Ă���͂��ł��낤����A���Ȃ��Ƃ��u�g�꒮�h�K�v���Ȃ��Ǝv�������g��������Ȃ�ɑ����v���A����̃o�����X��������AHi-Fi(�n�C�t�@�CHigh Fidelity�������x�A���Č����j���]�݂������m�ł���B

��L���J�[���E�O���V�������u�点���ŏ��^�����ꂽ�@�����邱�Ƃ͔�r�I�e�Ղł���v�ƌ����Ă���̂�����A�߂������u����I�ȐV�^�⒮��v�����������̂ł��낤�B

�@�������͒ቹ�͉��F�ɊW�����u������̊������v�ɏd�_��u���Ă��čl���Ă����̂����A��L�̂悤�ȁu�Ȋw�I�m���v�ƌ����Ă����͂��̎������炷��A����Ȓ��x�̃��m�ł͂Ȃ��A����g�������͐l�Ԃ̒����ɂƂ��āA�����܂ł��ĕ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��K�{�ȃ��m�ł����l���B

�S�|�S. ������g������������H�C���i�[�C���[�w�b�h�z��

���́u�n�C�E�t�@�C�v�����Ɋւ��Č����A���S�~�Ńn�C�t�@�C�����ۂɉ\�ɂ��Ă���̂��u�C���i�[�C���[�w�b�h�z���v�̐��E�ł���B�������͕⒮��Ō����A�u�X�s�[�J�[�v�����Ɍ��鎖�ɂ͂Ȃ�̂ł͂��邪�B

���B�ȑO�̐���ł́u�w�b�h�z���v�ƌ����A�����痼�����X�b�|���ƕ����u�I�[�o�[�w�b�h�o���h���w�b�h�z���v�i�ȍ~�u�I�[�o�[�v�j���펯�ł������B�������A���\�N�O�̌g�тɕ֗��ȃE�I�[�N�}���̓o��̍��́u�V���J�V���J�v�ƌ������������d�Ԃ̒��ȂǂŘR��܂������ɐ������f��^���Ă����u�p�b�h�v�����吨���߂����A���̌�A���̌��ɃX�b�|���Ǝ��܂��Ă��܂��u�C���i�[�C���[�w�b�h�z���i�ȍ~�u�C���i�[�v�j�v���u�w�b�h�z���v�̑㖼���ɂȂ��Ă��܂��Ă���B���݂ɂ��̎�ň�Ԃ̔���́u���R�ꂵ�ɂ���"�J�i��"�^�C�v�A�����T�C�Y�ɃW���X�g�t�B�b�g�I�v�����蕶����[���n�C�U�[��CX300�̗l�ł���B�J�J�N�R���ł̍ň��l��3650�~�ł����B

���Ƃ��Ă͌`�ԂƁu�I�[�o�[�v�̔����1���~���琔���~�ɔ�ׁA�u�C���i�[�v�̔���͐���~����2���~�����炢�ŁA�����܂Łu�C���i�[�v�͒P�Ȃ�u�C���z�[���v�Ń`���`�����m���Ǝv���Ă����̂����A���͋���ׂ����݂Ȃ̂ł���B

�u�C���i�[�v�͉��Ɛ��S�~�̂��̂ł��X�y�b�N�i���l�I���\�ƍl���Ăق����j�Ƃ��ẮA�Đ����g���ш��20�`20,000Hz�ŁA�l�Ԃ̉���̑S�Ă������ɃJ�o�[���Ă���A���ɂ͐���~�ł��X�y�b�N�Ƃ��Ă�5Hz�`25,000Hz�ƌ������D�ꃂ�m�܂ł���A�����g�̕����͂ЂƂ܂��u���āA�Đ����g���ш�́u����g�������Ɍ����āv�݂�ΐ����u���X�s�[�J�[�̔���X�s�[�J�[��40Hz�`100,000Hz���畉���ł���B

�������A�f�l�I�ɍl����ƁA���ۂɂPcm������̐U���̂��畨���I��5Hz�̒�����g�����o��Ƃ͎v���Ȃ��B���ɏo�Ă��Ă��l�ɂ́g�������Ȃ��h�Ǝv���B��̂ǂ����������̂��Ǝv���A�w�b�h�z�����萔�\��ޒu���Ă���R�[�i�[�Ŋ�����������̂����A���ꂪ�ӊO����Ɂu���͂̂��邢�����v���o���̂ł���i���W�������A�I�[�f�B�I���[���ƂȂ�̂�?�j�B�v�킸�ō����N���X�̐����~�̂����Ƃ����̂����A�ׂɐ��\���~�N���X�̃X�s�[�J�[�����ׂĂ���R�[�i�[������v�킸�����֑��������Ă��܂����B

���ɁA�����u���X�s�[�J�[�̉��̗ǂ��ɂ̓w�b�h�z���͓G��Ȃ��B���̍ő劎����I�ȈႢ�́A���̓������A�L����A���s���ł���B����͂ǂ��������Ă��w�b�h�z���ł͕\���ł��Ȃ��B�v�́A���̓X�y�b�N�i�����l�j�����ŗ�����Ȃ��ƌ������Ƃł���B

�u�w�b�h�z���v�R�[�i�[�̌W���i���\�Ȃ�������Ȃ̂����A�������������̓���̐l�͍ŋ߂߂����茸���Ă����̂����A���ɗǂ����m��m���Ă���j�̘b�ł͋Z�p�ҒB�͎��ɂ��́u�UHz�̉����i�@�B�v���I�Ɂj�o�Ă��邩�ǂ����v�ɂ������S��̂��������B���̗��R���u�������Ȃ��Ă����̉����o�Ă��邱�Ƃɂ�蕷����̉��̊��������Ⴄ�v���炾�����ŁA���ɐl�Ԃ̒����̐_���𑨂����쌩�ł���B�Ђ�Ƃ����炱�̂UHz�����u�w�b�h�z����v�̒��{�l�Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B

�@�u�w�b�h�z����v����ʓI�ɂ͒P�Ɂu�傫�ȉ��Œ���������Ɠ�ɂȂ�v�Ƃ��Ă��邪�A����͊m���ɂ����ŁA���ɊO�ɂ܂Łu�V���J�V���J�v�����R���悤�ȉ��ʂł͒��͎��̂����ĉ��ɖ�Ⴢ��Ă��܂��͂����B���̌����̈�́A�{�l�ɕ������Ă���ӎ����Ȃ��Ă��A�����UHz��������g�����A�ۖ������ɃK���K�������Ă���A����͌ۖ��̐U���ɂ͏o�Ă��Ȃ����m�́A���[�����̂��X�s�[�J�[�̔��̖�ڂɂ��A�{�����o�I�ɂ͕������ȂĂ��͂��̒�����g�����A�w�b�h�z���̑傫���ɂ͎v�������Ȃ����͂̒�����]�זE�ɗ^���Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B

�@�{���Ȃ�C���i�[�^�C�v�̃w�b�h�z���͏����ȉ��ʂł����͂̂��鉹�Œ�����̂ŁA���ɗD�����͂��Ȃ̂����A�g�p�@�����Ǝ��Ԃ������Ȃ��Ȃ�B���Ǝ����ƌ�������܂ł����B

�@�����g�̓I�[�o�[�̍ō����i�ł����Ǝ��Ɉ������������邵�A�C���i�[�͎������ٕ̈��������Ƃ����Ŏg���C�ɂȂ�Ȃ������ƌ����̂��w�b�h�z����Ȃ������{���̗��R�Ȃ̂����B

�S�|�T. �UHz�͒�����g���iinfrasound�j

�w�b�h�z���̍쐬�ɍۂ����Z�p�҂��S��UH���ƌ������͌����܂ł��Ȃ��A������g���ł���B���ꂪ���Ӗ������͂ǂ����Ƃ����ƁA����12�N10�����Ȕ����́u����g���̑�����@�Ɋւ���}�j���A���v�ł�

������g��

�@��ʂɐl���������Ƃ��ł��鉹�̎��g���͈͂�20Hz-20kHz �Ƃ���Ă���A���g��20Hz �ȉ��̉��g����g���Ƃ����B�����Ŏ�舵���͈͂�1/3 �I�N�^�[�u�o���h���S���g��1-20Hz�i�܂��̓I�N�^�[�u�o���h���S���g��2-16Hz�j�̉��g�ł���B

�Əq�ׂĂ���B

����A������g������ʓI�ɂ͂ǂ������Ă��邩�Ƃ����ƁA�p���T�C�g��Wikipedia���ɗL��悤��

Infrasound is sound with a frequency too low to be detected by the human ear.

�g������g���͒Ⴗ���Đl�Ԃ̎��Ɋ��m����Ȃ����ł���h

�@���Ƃ���̂���ʓI�ł���B�������A���A�����u�i�l�Ԃ��j�������Ƃ��ł��鉹�̎��g���͈͂�20Hz-20kHz�Ƃ���Ă���v�Ƃ����m��I�ȕ\���݂̂ŁA�u�������Ƃ��g�ł��Ȃ��h���̎��g���͈͂�20Hz�ȉ����т�20kHz�ȏ�Ƃ���Ă���v���ƌ����A�ے�I�\���͌����Ă��Ă��Ȃ����Ƃł���B�����܂ŁA������g�����g�������Ȃ��h�ȂǂƂ͌����Č����Ă��Ȃ��B�������A���́u����Ă���v�ƌ����̂��ɂ߂��̔����I�\���Ȃ̂����B

���݂�Wikipedia�̓��{��T�C�g�ɂ͒�����g���Ɋւ���L�q�͂Ȃ��B

����ɁA�p���T�C�g�́g�ǐS�h��infrasound���ȉ��̂悤�ɒ�`���Ă��鏊�ł��낤�B

�gthe lower limit of human hearing (about 16 or 17 hertz) down to 0.001 hertz�h

�g�l�Ԃ̒��͂̒Ⴂ���̌��E(��16�`17Hz�j�ȉ�0.001Hz�h

���͉p��ł͒�����g����infrasound�ƌ������𐏕������Ԓm�炸�ɂ��āA�����Ŏ����ɒp��~�����̂ŋt���ݓI�Ɂg���݁h���L��̂����Ainfra�ƌ�����̎��Ӗ��́u���ɁA���ʂɁv�ƌ����Ӗ������ŁA���{��̐ԊO���iinfrared�j�����悤�ȁu�͈͊O�v�Ƃ����悤�ȈӖ������Ƃ͏��������B�������A�ԊO���͉������̔g���������Ԃ̊O�ɂ���̂ŁA����g�������g�����g���������A�Ƃ���Ύ��������̂͒P�Ȃ�C�`�������Ȃ̂����B

�������Ainfra�͂ނ�����{��́u�C���t���v�̌ꌹ�ł��낤infrastructure�����u�����\���E�g�D�A��Ձv�Ƃ��A�u���ƁA�Љ�Ȃǂ̑����Ɍ������Ȃ��㉺�����E���H�E�w�Z�E�^�A�@�ցE�ʐM�@�ցE���Z�@�ւȂǁv�̈Ӗ����������ƍl����ƁA������g���Ȃ郂�m�͕������長�����Ȃ��͊W�Ȃ����ƌ������m�ɂƂ��ĕK�v�s���̃��m�ł��邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��낤���B

�@��Infrasound�@http://en.wikipedia.org/wiki/Infrasound

���ۂ�15Hz�`22050Hz�̉���������T�C�g������̂ŋ����̂���l�͊m�F���Ă݂Ăق����B�������A���ʂ̃p�\�R���̃X�s�[�J�[�ł͕������Ȃ��B�w�b�h�z�����K�v�ł���B��

���u���낢��Ȏ��g���i�����g���Ȃǂ̎����j�v

�@�S�|�U. �]�̉��̊��m

���āA���x�ڂ��́A�b��������Ă��܂������A嗋����̐U���̓R���`��̂����̓��L�эזE�̕s���т�ό`�����A�i�C�I���`�����l�����J�����j�זE��d�C�I�ɋ��������A�����_�o�ւƓ`�B�����B

�����_�o�ɓ`�B���ꂽ�_�o�����͔w���ƕ�����嗋��_�o�j���o�āA�قƂ�ǂ͑Α��́i�ꕔ�����́j��I���[�u�j�ɒ��p����A�O���ёсA���u�A�����G��̂��o�đ�]�̒��o�玿�ɓ`�B�����B

�@������͉�Ȃ���悭����Ȃ��B

���̑�]�玿�����A���̕��ʂɂ���Ė����⓭���S�������Ă���A������@�\�Ǎ݂ƌ����A�����A���o��A���o��Ȃǂ̌Ăі��́A���̂悤�ȋ@�\�����ɕ��ނ��ꂽ�A��]�玿�́u���ʁv��\�������̂ł���B

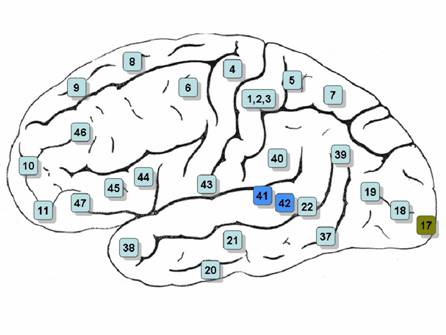

�ڂ����́A�u���[�h�}���iBrodmann�j�̔]�n�}�Ƃ����̂�����B�����20���I�����Ƀh�C�c�̉�U�w�҃u���[�h�}����������]�玿�̋敪�n�}�̂��ƂŁA��]�玿���������Œ��グ���A�\���I�A�`�Ԋw�I��͂ɂ�錋�ʂ̐��ʂ��ނ̌������ʂ́A20���I�㔼�̐����w���U�w���猩�Ă���{�I�ɂ͐��������Ƃ����炩�ɂ����Ă���A�]�����w�I�ȉ�͂ɂ��敪�̕\���ɂ��s�����ǂ��̂ŁA���݂ł��悭�p�����Ă���B

�u���[�h�}���̔]�n�}�ł͑�P�삩��52��܂Ŕԍ����t�����Ă��邪�A48�`51�삪�����Ă��邽�ߎ��ۂɂ�48�̈�ƂȂ��Ă���B

�}�̃u���[�h�}���n�}�́A���ɂ��ŏ��A�����猩�����m���낤���炢�͉��������A�ǂ��炪�O�Ȃ̂��`���b�g���M���Ȃ��������A�ڂ������u�q�g�̑�]�����̏�O���ʂŁA���̑�]�������O�����猩�����̂ŁA�}�̍����O�A�E�����A��͋N��������Ԃ̏�A���͋N��������Ԃ̉��ɂȂ�B�v�ƌ������ƂŁA�v�́A�����̔]�������̕����猩�����m�Ǝv��������ŁA�}�̍����̕��ɖځA�@�A���Ȃǂ̊炪����Ǝv�������B

����F������̂͑�]�玿�̕��ʂ́A�ꎟ���o��ƌĂ�鑤���t�̉�������i�����t�̍����̊O���a���̕��ʁj�Ɉʒu����A�}��41,42���ꎟ���o���ɋɍ݂��Ă���ƌ����B�܂��A�������o��ł�嗋��̊�ꖌ�ɂ�������g���z��ɑΉ����đ��ΓI�ʒu�W���Č�����Ă���A�g�m�g�s�[�ƌĂ�A�s�A�m�̌��Ղ̂悤�ɕ���ł���B

���Ȃ݂ɁA�ꎟ���o��̑�17��́A�}�̉E�[�A�㓪�t�̒����a�̏��Ɉʒu���Ă��邪�A���o�A����ɐڂ��Ă���B�ڂ�������������\�Ȍ���A�œ_����������Ȃǂ̓��������邻���ŁA�{���ɔ]�͗ǂ��ł��Ă���Ǝv�킴��Ȃ��B

�������o�����n�̐_�o�זE���x���ł̎��ԏ���@�\�Ɋւ��錤���@�ɓ���m

�@�r�J�T��̃z�[���y�[�W

�@

�S�|�V�D�L���̎d�g��

���̌�A���������S�`���S�`����������������̂����A�����͓���̂Ŕ���āA�ł́A�������Ĕ]���F���������̏��́A�@���ɂ��Đl�Ԃ̋L���Ɏc��̂ł��낤���B�]�̋L���̎d�g�݂͉��Ɍ��������m�ł͂Ȃ��̂����A���ȒP�A���K���ɂ����炢���Ă݂�B

�]�̋L���̎d�g�݂Ƃ����l�ȃ_�C�i�~�b�N�i���I�j�Ȋ����́A�����Ă���l�Ԃ̓��W�����Ɏq����ɂ��āA�]�̊������O����ώ@������A�ނ��o���ɂ��Ċώ@�ł���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���������ȒP�ɉ�U�w�I�ɂ͉𖾂ł��Ȃ��B

�u���̗ǂ��Ȃ�n�u���v�ƌ����A�������̂悤�Ȓ����S�҂̂��߂ɂ�����悤�ɏ����ꂽ�T�C�g�i���j���Q�l�ɁA����Ɏ����Ŏ����ɐ�������ړI�ŏ������������Ă݂��̂����A���X�A�T�C�g�ɂ��u�]�̓����͉𖾂���Ă��Ȃ�����A�������ۏ͂Ȃ����ǁE�E�E�B����ł������Ȃ�ǂ�ł݂Ă��������v�ƒf�菑�������邭�炢�ŁA�����t�����̂܂ܒ����B

�L���ɂƂĂ��[���W���Ă���]�̕��ʂɁu�C�n�v�i�����j�Ƃ����̂��L��B�C�n���ŋ߂ł͌��\�L���ɂȂ��Ă��邪�A���Ȃŏ��͊�����m�����̂ŁA�C�ɂ���u�g�h�v���Ǝv���Ă����B���݂Ƀg�h�͊����ł́u�C�n�v�Ə����B���łɍ��ł͗L���ɂȂ����u�g���E�}�v�͍ŏ��ɉ��������āu�Քn�v�Łu�n���v�̐e�ʂ��炢�Ɏv���Ă������炢�����炨�悻�m��ׂ��ł���B

�ŁA�C�n�͑�]�玿�E�����t�̓����ɂ��葤�]�����p�ꕔ�ɓˏo������]�Ӊ��n�̈ꕔ�B���E�Ɉ�����݂��A�q�g�ł͒��a��Z���`�A�������܃Z���`�قǂ̊튯�ł���B�ꏊ�͉E�}�i��̉��̕����猩���j�̐Ԃ������B

�@�V�������́A�ЂƂ܂��A�C�n�ɂ���[�v�f�ɔ�������_�o�זE]�i���Ƃ�������ł���B�Z�k�D���ȓ��{�l�B���Ƃ�A�����ƒZ���ēK���Ȍ���l����B�j�𒆐S�ɓd�C�����ꑱ���A�Z���L���ƂȂ�B

�A�C�n�ɂ���[�v�f�ɔ�������_�o�זE]�ɉ��x���d�C���ʂ�ƁA���Z�v�^�[�i��e�́Areceptor�j�Ƃ����A�����̑̂ɂ����āA�O�E��̓�����̉��炩�̎h�������A���Ƃ��ė��p�ł���悤�ɕϊ�����d�g�݂��������\������������A�_�o�`�B�����ʂ��������肷��B���̌��ʁA�C�n�ɗ����d�C�������ɂ킽�苭���p������悤�ɂȂ�B�����LTP�i Long Term Potentiation�A���������j�ƌ����B

�B�������A�C�n�ɂ���[�v�f�ɔ�������_�o�זE]�ɓd�C���ʂ�Ȃ��ł���ƁA�d�C�͂�����������A���Z�v�^�[��_�o�`�B�����ʂ��₪�Č��ʂ�ɂȂ�A�L���͖Y��Ă��܂��B

�C����A����LTP������������A�J��Ԃ��ꂽ�肷��ƁA�C�n�ɂ���[�v�f�ɔ�������_�o�זE]�𒆐S���V�i�v�X�i���ǂ������Ɓu�_�o�זE�Ԃ��邢���ؐ����A�Ȃ����_�o�זE�Ƒ����זE�ԂɌ`�������A�V�O�i���`�B�Ȃǂ��_�o�����Ɋւ��ڍ����ʂƂ��̍\���v�ƌ������ƂɂȂ邪�A�]�v����ɂ����Ȃ�̂łЂƂ܂��͐_�o�Ɛ_�o�����Ԃ悤�ȃ��m�j���L�сA�`���������_�o��H�́A���e�ʂʼnY���̍����i�`���ς��Ղ��j�C�n�����e�ʂŁA�Y���̒Ⴂ��]�玿�𒆐S�Ƃ����]�̊e�ӏ��ֈړ�(�]��)�����B�R���s���[�^�ɗႦ��ƁA�C�n�̓������[�A��]�玿�̓n�[�h�E�f�B�X�N�ƌ��������ł��傤���B

�D�C�n�ɏ��͎c�炸�A��]�玿�̑����t�𒆐S�Ƃ��������ɌÂ��_�o��H���`������A�ꐶ�o���Ă�����ƂȂ��B

�E����ɗv������Ԃ͔��N����2�N���x�ƌ����Ă���B

�ƌ������ƂȂ̂����A�����_�o��H�̌`���Ɋւ��ẮA���{�_�o��H�w�����ƌ����Ƃ���ł��������������̗l�ŁA��H�`���ɗv������ԂɊւ��Ă��A���ɋ�̓I�ȋL�q�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�ȒP�Ɍ����A����Ȉ�ۂ��L�����ꍇ�≽�x���J��Ԃ����ꍇ�́A��������ƋL���Ƃ��Ďc�邪�A�����Ă����ƖY��Ă��܂��ƌ������Ƃł��ˁB���̐�����ۂɎc��悤�Ȋ������������Ƃ�߂����������͗ǂ��o���Ă��邵�A���x����������Ƃ��ǂ��o���Ă���ƌ����ɁX������O�̏펯�I�Ȃ��ƂȂ̂ł��傤�B�O�҂̈��������g���E�}�ƌ������Ƃł��傤���B�ǂ����͉��Ƃ����̂ł��傤���H�@��҂͂����͌J��Ԃ����x�����Ȃ����Ƃ����l���̊�b�ł��傤�B

121104,070601

�@�����o�r�זE���玨�L�эזE�Đ��@������A�}�E�X�Ő���

�@��C����`����Ă��鉹���A��X�ɉ��Ƃ��ĕ�������ɂ́A��C�̐U�����t�̗̂��ꁨ��ꖌ�̐U�����L�эזE�̕ό`���C�I���̕ω����d�C�I�M�����]���F���ƌ����o�߂�H��B���̉��̓`�B�o�H�̂����A嗋��ʼn���_�o�֓`�����ڂ�����̂��L�эזE�����A���̍זE����������ƁA��⎸���ɂȂ�B���̗L�эזE�̑�������Ă���̂��l�H�����ł���B

�@����g���ɒ����ɔ�����Ă���������̍זE�̖т̕������u�J�~�\���̐n�Ő����悤�Ɂv�X�p�b�Ɛ�Ă��܂��ƌ����B���̂��ߒ���g����Q�҂͓�A�����ƂȂ�B

�@����܂ł��̍זE�̍Đ��͍���Ƃ���Ă������A10/05/14�̃j���[�X�ł́u���̕������ɏd�v�Ȏ��̗L�эזE���A�l�H���\�����זE�i���o�r�זE�j�����邱�ƂɁA�}�E�X�Ő��������B�v�����Ƃ����b�ł���B

�@���̕������ɏd�v�Ȏ��̗L�эזE���A�l�H���\�����זE�i���o�r�זE�j�����邱�ƂɁA�ăX�^���t�H�[�h��̑哇��j�u�t�炪�}�E�X�Ő��������B�}�E�X�ł�����ڂȂNJ��o��Ɋ֘A����זE�����͓̂�������B�L�эזE�̑����͓�̈�������A�Đ����Ȃ����߂Ɏ��Â�����A�Đ��Z�p�̃q�g�ւ̉��p�����҂����B

�@���͌ۖ��Ȃǂ�ʂ��ĉQ�����̌`������������嗋��i�����イ�j�Ƃ����튯�ɓ`���A���̂Ȃ��̗L�эזE�ɂ���ēd�C�M���ɕϊ�����A�_�o�זE��ʂ��Ĕ]�ɓ͂��B�������A��̕���p�ɂ���ėL�эזE���������ƂŒ��o��Q��o�����X���o�̏�Q���N����B

�@�哇�����́A�}�E�X�̔畆�̍זE�Ɏl�̈�`�q�����č�������o�r�זE�ɁA����Ȃ���ς����������ē����̑g�D�̂��ƂɂȂ�זE��������B����ɕʂ̎�ނ̍זE�ƈꏏ�ɔ|�{����Ȃǂ��ėL�эזE����邱�Ƃɐ��������B�L�эזE�ɓ����I�Ɍ������`�q�������Ă����ق��A�ł����זE�͐U���̎h���ɔ������āA�_�o�זE�ɏ���`����d���������������Ƃ��m�F�ł����Ƃ����B

�@�哇�����̓q�g�̂��o�r�זE�ł�������i�߂Ă���A�u��̎��Â����łȂ��A�זE���Đ����郁�J�j�Y���̉𖾂�Đ��𑣂���܂̔����ɂ��𗧂Ă����v�Ƃ����B

�@�P�S���t�̕ĉȊw���u�Z���v�ɔ��\����B

�@���s��̈ɓ���ꋳ���́u�q�g�̂��o�r�זE�ō��邩���ۑ肾���A�}�E�X�ł��L�эזE�̂悤�Ȋ��o��̍זE����邱�Ƃ͔��ɓ���A�����]���ł���v�Ƙb�����B�i�����T��j

�@http://www.asahi.com/science/update/0514/TKY201005130563.html

100514